Domaine et chapelle de Chaalis

- Charente Périgord

- 30 déc. 2018

- 5 min de lecture

Dernière mise à jour : 11 janv. 2020

Site visité le dimanche 30 décembre 2018

QUE TRÉPASSE SI JE FAIBLIS !!

(Mettre la musique en route pour suivre notre aventure)

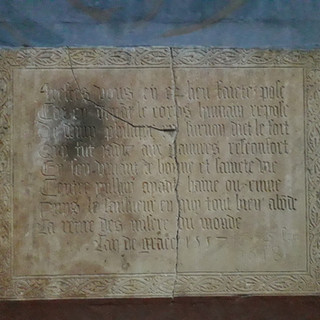

Cette Chapelle sur le domaine de Chaalis a servi au tournage du film "Les Visiteurs". Au début du film, avant qu'ils partent pour le futur, Godefroy de Montmirail tue par accident son beau-père, d'une flèche dans le crâne. Les funérailles se déroulent alors dans une chapelle, où Jacquouille vole les bijoux du défunt pour les cacher dans la tête d'une statue.

Et bien c'est dans cette chapelle que la scène fut tournée. Dans la suite du reportage, vous trouverez les photos de l'intérieur où les peintures de l'époque du moyen-âge sont presque entièrement conservées.

Les Visiteurs est un film français réalisé par Jean-Marie Poiré, sorti en 1993.

Le film raconte l'histoire de deux hommes, le comte Godefroy de Montmirail et son serviteur Jacquouille, transportés par magie dans le temps afin d'éviter la mort accidentelle du beau-père de Godefroy. Mais, à la suite d'une erreur, au lieu de remonter le temps de quelques jours, ils sont transportés du XIIe siècle à la fin du XXe siècle. La distribution se compose notamment de Jean Reno dans le rôle de Godefroy de Montmirail, de Christian Clavier dans le rôle de Jacquouille et de Valérie Lemercier, Marie-Anne Chazel et Christian Bujeau.

L’abbaye royale de Chaalis est une ancienne abbaye cistercienne située à Fontaine-Chaalis, au centre de la forêt d'Ermenonville, face à la Mer de sable, dans le département de l’Oise, en région des Hauts-de-France, à environ quarante kilomètres au nord-est de Paris.

Elle est fondée en 1136 par le roi de France Louis VI et confiée aux moines de l'abbaye de Pontigny. Une abbatiale de grande dimension est construite au début du XIIIe siècle et bénéficie de dons considérables et de faveurs. L'abbaye devient un centre économique et intellectuel important, accueillant à plusieurs reprises les rois de France et comptant plusieurs intellectuels parmi ses membres. Elle possède par ailleurs un très grand nombre de dépendances sous la forme de granges monastiques qui contribuent à lui assurer des revenus colossaux. Après une période de déclin à la fin du Moyen Âge, l'abbaye connaît une période de renaissance artistique avec ses premiers abbés commendataires venus d'Italie. Hippolyte d'Este fait ainsi venir des artistes tels que Sebastiano Serlio ou Le Primatice. Au XVIIIe siècle, de nouveaux bâtiments conventuels sont construits par l'architecte Jean Aubert, sans jamais être achevés. À la suite de sa vente comme bien national pendant la Révolution et de la destruction de l'abbatiale, le domaine est transformé au XIXe siècle en résidence de chasse. Nélie Jacquemart, grande collectionneuse et dernière propriétaire du domaine, le lègue à l'Institut de France avec les œuvres d'art qui y sont conservées.

Le domaine, classé au titre des monuments historiques le 9 septembre 1965, contient actuellement les ruines de l'ancienne abbatiale et du cloître, l'ancienne chapelle abbatiale et ses fresques de la Renaissance, une roseraie et un parc, ainsi que le musée Jacquemart-André et ses collections de peintures, sculptures et arts décoratifs installées dans le château.

Situation

L'abbaye est située dans la région historique du Valois, depuis ses origines dans l'ancien domaine royal, à environ 40 km au nord-est de Paris, à 10 km au sud-est de Senlis et à 2,5 km au nord d'Ermenonville. Son domaine était situé sur le territoire de l'ancien diocèse de Senlis.

Ce domaine est par ailleurs situé au cœur de l'actuelle forêt d'Ermenonville, au milieu d'un domaine de 1 000 hectares dont environ 600 ha forestier appartenant à l'Institut de France et géré par l'Office national des forêts. L'abbaye est plus particulièrement située dans la vallée de la Launette, affluent de la Nonette dans le bassin versant de l'Oise, au milieu d'étangs aménagés par les moines afin de drainer les anciens marécages de la vallée. On accède à l'abbaye par la route nationale 330. Juste en face de l'accès à l'abbaye, se trouve l'entrée du parc d'attraction de la Mer de sable.

La fondation

La première mention du lieu apparaît dans un document du VIIe siècle. Un moulin est alors signalé au lieu-dit Cadolaicus appelé par ailleurs Calisium, soit Kaeliez en langue vulgaire. Il est ensuite revendiqué par l'abbaye de Saint-Denis lors d'un conflit l'opposant au maire du palais Grimoald II, gestionnaire des domaines royaux, selon un diplôme de Childebert IV, datant de 710. Un jugement royal est prononcé finalement en faveur de l'abbaye. Un prieuré bénédictin consacré à la Vierge est signalé au début du XIIe siècle dans cette zone marécageuse à proximité des rives de la Launette, au lieu-dit actuel de La Chapelle-Chaalis, à 2 km de l'actuel site selon l'archéologue François Blary. Ce prieuré dépend alors du monastère de la Madeleine de Mello, dont la fondation remonte à 1100, voulue par Renaud de Mello à son retour de la première croisade. Ce prieuré est alors lui-même une dépendance de l'abbaye bénédictine de Vézelayba.

Le roi Louis VI, dit « le Gros », qui vient régulièrement chasser dans les environs de ses palais de Ver et de Senlis, souhaite honorer la mémoire de son cousin, Charles le Bon, comte de Flandre, assassiné à Bruges par ses sujets révoltés le 2 mars 1127. Il décide de fonder un lieu où prier son cousin. Il choisit pour cela l'actuel site de Chaalis, dont le nom est transformé en Caroli Locus, lieu de Charles. Cependant l'ancien nom de Chaalis persiste par la suite dans le langage courant. Il demande à l'abbé Albéric de Vézelay de céder sa possession à l'abbaye de Pontigny, elle-même dépendant de Cîteaux, en échange de 10 sols de cens annuel accordé au prieuré de la Madeleine de Mello. Le roi demande à l'abbé Guichard de Pontigny d'envoyer douze moines s'installer sur place, sous la conduite du premier abbé, André de Baudiment, ancien sénéchal de Thibaut IV de Blois. L'acte de fondation est accordé le 10 janvier 1136 ou 1137 (en nouveau style).

L'année suivante, en 1138, le fils de Louis le Gros, Louis VII, qui vient de lui succéder, confirme cette fondation. Il est appuyé en cela par les seigneurs Guillaume de Mello, Renaud, comte de Dammartin, et Étienne de Senlis, évêque de Paris, qui lui donnent un certain nombre de terres et de bois aux alentours. Pour aider la fondation, les rois de France lui achètent les terres de Fourcheret un peu plus au nord, Fay près de Béthisy et Vaulerent où des granges sont fondées quelque temps plus tard.

Les papes accordent quinze bulles de privilèges à l'abbaye entre 1142 et 1197. De nombreuses donations de terres viennent compléter cette fondation, venues de plusieurs seigneurs de la région. Un réseau de granges est constitué dans tout le nord-est du Bassin parisien pour gérer ces terres et leurs ressources.

L'abbaye au Moyen Âge

La construction de l'abbatiale

Une première église est construite sur le site au milieu du XIIe siècle, sans qu'il en reste de trace aujourd'hui. L'abbé Guillaume de Dongeon est probablement à l'initiative de la construction d'une nouvelle abbatiale, peu de temps avant son départ à Bourges en 1199. En 1202, un nouveau bâtiment de style gothique est en chantier, sous la houlette de l'abbé Adam, son successeur. Avec ses 82 mètres de longueur et ses 40 mètres de largeur, elle est, jusqu'à sa destruction, l'une des plus grandes églises cisterciennes du royaume. Elle est consacrée le 2 octobre 1219 par frère Folquet de Marseille, évêque de Toulouse et frère Guérin, évêque de Senlis et chancelier de Philippe Auguste. Plusieurs évêques de Senlis ont été auparavant abbés de Chaalis. Dix-sept d'entre eux sont par la suite enterrés dans le chœur de l'abbatiale, dont Guérin lui-même.

Super informatif, merci !